文章

玲儿

2017年09月25日

スイートバイオレット(ニオイスミレ)の基本情報

学名:Viola odorata 英名:sweet violet

和名:ニオイスミレ

科名 / 属名:スミレ科 / スミレ属

特徴

スイートバイオレットは、冬の花壇に欠かせないパンジーやビオラと同じ、スミレ属の多年草です。冬から早春にかけて2cmほどの香りのよい花をひそやかに咲かせて、花が少ない季節を彩ります。この開放花もタネをつけますが、気温が高くなる5月になると、葉の陰で小さな閉鎖花をつけて自家受粉したタネをつくります。どちらのこぼれダネも発芽してよくふえますが、花後に株元から伸びるランナー(ほふく茎)でも、横に広がります。

日本は国土の狭さのわりに数多くのスミレ属を産することで知られますが、スイートバイオレットはヨーロッパから西アジアが原産です。紀元前320年ごろにはすでにギリシャなどで栽培され、アテネを象徴する花となっていました。イギリスではチューダー朝のころにはさまざまな色の品種が庭園で栽培されるようになり、19世紀以降、愛好家がふえるにつれて育種への取り組みが盛んに行われました。2回の世界大戦により多くの品種が失われましたが、いくつもの栽培品種が現存しています。

花を溶剤抽出した香料は甘いフローラルな香りで、以前はフローラルブーケ調の香水などによく使われていました。安価な合成香料が発明されたため、現在では、香料用にスイートバイオレットを栽培することは少なくなりました。他方、葉を溶剤抽出した香料は青臭い香りで、高級な香水の材料になるため、今もエジプトで少量生産されています。

市販のスミレの花の砂糖がけのようにエディブルフラワーとして利用したり、薬用で内服したりしますが、大量に摂取することは避けましょう。また、タネや根茎には神経毒性のビオリンなどが含まれるといわれ、注意が必要です。

「八重咲きニオイスミレ」という名で流通するパルマスミレは、現在はニオイスミレ(スイートバイオレット)とは別の種とされます。耐寒性が弱いのですが、花の香りが強くて甘い点が好まれます。

種類(原種、園芸品種)

パルマスミレ

Viola suavis

八重咲きニオイスミレの名前でも流通するものもあるが、ニオイスミレとは別種。花の香りが甘くて強い。耐寒性は弱い。

パルマスミレ‘パルム・ド・トゥールーズ’

Viola suavis ‘Parme de Toulouse’

花色(紫系)に濃淡の幅がある。よく流通しているパルマスミレの一つ。芳香が強い。

学名:Viola odorata 英名:sweet violet

和名:ニオイスミレ

科名 / 属名:スミレ科 / スミレ属

特徴

スイートバイオレットは、冬の花壇に欠かせないパンジーやビオラと同じ、スミレ属の多年草です。冬から早春にかけて2cmほどの香りのよい花をひそやかに咲かせて、花が少ない季節を彩ります。この開放花もタネをつけますが、気温が高くなる5月になると、葉の陰で小さな閉鎖花をつけて自家受粉したタネをつくります。どちらのこぼれダネも発芽してよくふえますが、花後に株元から伸びるランナー(ほふく茎)でも、横に広がります。

日本は国土の狭さのわりに数多くのスミレ属を産することで知られますが、スイートバイオレットはヨーロッパから西アジアが原産です。紀元前320年ごろにはすでにギリシャなどで栽培され、アテネを象徴する花となっていました。イギリスではチューダー朝のころにはさまざまな色の品種が庭園で栽培されるようになり、19世紀以降、愛好家がふえるにつれて育種への取り組みが盛んに行われました。2回の世界大戦により多くの品種が失われましたが、いくつもの栽培品種が現存しています。

花を溶剤抽出した香料は甘いフローラルな香りで、以前はフローラルブーケ調の香水などによく使われていました。安価な合成香料が発明されたため、現在では、香料用にスイートバイオレットを栽培することは少なくなりました。他方、葉を溶剤抽出した香料は青臭い香りで、高級な香水の材料になるため、今もエジプトで少量生産されています。

市販のスミレの花の砂糖がけのようにエディブルフラワーとして利用したり、薬用で内服したりしますが、大量に摂取することは避けましょう。また、タネや根茎には神経毒性のビオリンなどが含まれるといわれ、注意が必要です。

「八重咲きニオイスミレ」という名で流通するパルマスミレは、現在はニオイスミレ(スイートバイオレット)とは別の種とされます。耐寒性が弱いのですが、花の香りが強くて甘い点が好まれます。

種類(原種、園芸品種)

パルマスミレ

Viola suavis

八重咲きニオイスミレの名前でも流通するものもあるが、ニオイスミレとは別種。花の香りが甘くて強い。耐寒性は弱い。

パルマスミレ‘パルム・ド・トゥールーズ’

Viola suavis ‘Parme de Toulouse’

花色(紫系)に濃淡の幅がある。よく流通しているパルマスミレの一つ。芳香が強い。

0

0

文章

玲儿

2017年09月25日

サントリナの基本情報

学名:Santolina chamaecyparissus

和名:ワタスギギク その他の名前:ラベンダーコットン、コットンラベンダー

科名 / 属名:キク科 / ワタスギギク属(サントリナ属)

特徴

サントリナは、銀白色の個性的な姿が特徴的で、庭の彩りやコンテナの寄せ植えなど、周年利用できます。細かく枝分かれしてこんもりと茂り、葉は4陵で細長く、サンゴのようにも見えます。初夏には、枝先に1輪ずつ、径2cmくらいの黄色い頭状花を咲かせます。花弁はありません。全草にラベンダーとヨモギを合わせたようなさわやかな香りがあり、乾燥させた茎葉がリース、ポプリ、虫よけなど、ハーブとして利用されます。

サントリナ属(Santolina)には8~10種があります。最もポピュラーで栽培が多いのはカマエキパリッサス種(S. chamaecyparissus)で、代表的な‘ランブルック・シルバー’ (‘Lambrook Silver’)をはじめ、いくつかの品種があります。ロスマリニフォリア種(S. rosmarinifolia、またはS. virens、S. viridis)は、鮮やかな緑葉種。栽培環境や仕立て方しだいで、いろいろな樹形にできます。円錐形のクリスマスツリーのようなもの、枝垂れるハンギングも可能で、株張りは1mくらいになります。

種類(原種、園芸品種)

サントリナ・カマエキパリッサス‘ランブルック・シルバー’

Santolina chamaecyparissus ‘Lambrook Silver’

栽培や流通が多い代表的な品種。カマエキパリッサス種の品種で、葉や若い茎の銀白色が特に美しい。

サントリナ・カマエキパリッサス‘レモン・クイーン’

Santolina chamaecyparissus ‘Lemon Queen’

カマエキパリッサス種の品種。葉は灰緑色、花色はクリームイエロー。

サントリナ・ロスマリニフォリア

Santolina rosmarinifolia(S. virens、S. viridis)

葉は緑色、花色は黄色。

学名:Santolina chamaecyparissus

和名:ワタスギギク その他の名前:ラベンダーコットン、コットンラベンダー

科名 / 属名:キク科 / ワタスギギク属(サントリナ属)

特徴

サントリナは、銀白色の個性的な姿が特徴的で、庭の彩りやコンテナの寄せ植えなど、周年利用できます。細かく枝分かれしてこんもりと茂り、葉は4陵で細長く、サンゴのようにも見えます。初夏には、枝先に1輪ずつ、径2cmくらいの黄色い頭状花を咲かせます。花弁はありません。全草にラベンダーとヨモギを合わせたようなさわやかな香りがあり、乾燥させた茎葉がリース、ポプリ、虫よけなど、ハーブとして利用されます。

サントリナ属(Santolina)には8~10種があります。最もポピュラーで栽培が多いのはカマエキパリッサス種(S. chamaecyparissus)で、代表的な‘ランブルック・シルバー’ (‘Lambrook Silver’)をはじめ、いくつかの品種があります。ロスマリニフォリア種(S. rosmarinifolia、またはS. virens、S. viridis)は、鮮やかな緑葉種。栽培環境や仕立て方しだいで、いろいろな樹形にできます。円錐形のクリスマスツリーのようなもの、枝垂れるハンギングも可能で、株張りは1mくらいになります。

種類(原種、園芸品種)

サントリナ・カマエキパリッサス‘ランブルック・シルバー’

Santolina chamaecyparissus ‘Lambrook Silver’

栽培や流通が多い代表的な品種。カマエキパリッサス種の品種で、葉や若い茎の銀白色が特に美しい。

サントリナ・カマエキパリッサス‘レモン・クイーン’

Santolina chamaecyparissus ‘Lemon Queen’

カマエキパリッサス種の品種。葉は灰緑色、花色はクリームイエロー。

サントリナ・ロスマリニフォリア

Santolina rosmarinifolia(S. virens、S. viridis)

葉は緑色、花色は黄色。

0

0

文章

玲儿

2017年09月25日

ブラッシアの基本情報

学名:Brassia

その他の名前:スパイダーオーキッド

科名 / 属名:ラン科 / ブラッシア属

特徴

ブラッシアは黄色のベースに茶色の模様が入る花です。細い針のような花弁を大きく広く広げる様子から、英語ではスパイダーオーキッド(蜘蛛蘭)とも呼ばれています。

日当たりを好む着生ランです。性質はたいへん強健なので、栽培は容易といえます。洋ランとしては、比較的寒さに強いものがほとんどで、冬は室内で管理をすれば、多くが冬越し可能です。

また、オンシジウムの親戚にあたり、同様に比較的大きなバルブと、やや大きめの葉をもちます。完成したバルブと葉の間から、花芽を伸ばして開花します。

オンシジウムとの交配種、ブラッシジウム(Brassidium)もあり、こちらはオンシジウムに似た感じでややコンパクトで茶色い花を咲かせます。

種類(原種、園芸品種)

ブラッシア・ベルコーサ

Brassia verrucosa

メキシコ原産の大型原種。長く伸びる花茎に、大きく張りのある黄色い花を咲かせる。

レックス

Brassia Rex

おそらくブラッシアとしては、一番有名な大型交配種。ひときわ大きな黄色い花を、誇らしげに咲かせるさまは圧巻。

エターナル ウィンド

Brassia Eternal Wind

中型の交配種で、比較的咲かせやすいタイプ。初夏に涼しげに見える、黄色と茶色の花を咲かせる。

ブラッシア・コウダータ

Brassia caudate

比較的小柄な原種。花弁はやや垂れ気味で、比較的密に黄緑色の花をつける。メキシコ以南の熱帯アメリカ原産。

ブラッシア・シグナータ

Brassia signata

小型の原種。やや短めの花茎に大きく花弁を広げながら、黄に茶色が入る花を咲かせる。メキシコ、ペルー、ボリビア原産。

学名:Brassia

その他の名前:スパイダーオーキッド

科名 / 属名:ラン科 / ブラッシア属

特徴

ブラッシアは黄色のベースに茶色の模様が入る花です。細い針のような花弁を大きく広く広げる様子から、英語ではスパイダーオーキッド(蜘蛛蘭)とも呼ばれています。

日当たりを好む着生ランです。性質はたいへん強健なので、栽培は容易といえます。洋ランとしては、比較的寒さに強いものがほとんどで、冬は室内で管理をすれば、多くが冬越し可能です。

また、オンシジウムの親戚にあたり、同様に比較的大きなバルブと、やや大きめの葉をもちます。完成したバルブと葉の間から、花芽を伸ばして開花します。

オンシジウムとの交配種、ブラッシジウム(Brassidium)もあり、こちらはオンシジウムに似た感じでややコンパクトで茶色い花を咲かせます。

種類(原種、園芸品種)

ブラッシア・ベルコーサ

Brassia verrucosa

メキシコ原産の大型原種。長く伸びる花茎に、大きく張りのある黄色い花を咲かせる。

レックス

Brassia Rex

おそらくブラッシアとしては、一番有名な大型交配種。ひときわ大きな黄色い花を、誇らしげに咲かせるさまは圧巻。

エターナル ウィンド

Brassia Eternal Wind

中型の交配種で、比較的咲かせやすいタイプ。初夏に涼しげに見える、黄色と茶色の花を咲かせる。

ブラッシア・コウダータ

Brassia caudate

比較的小柄な原種。花弁はやや垂れ気味で、比較的密に黄緑色の花をつける。メキシコ以南の熱帯アメリカ原産。

ブラッシア・シグナータ

Brassia signata

小型の原種。やや短めの花茎に大きく花弁を広げながら、黄に茶色が入る花を咲かせる。メキシコ、ペルー、ボリビア原産。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

バルボフィラムの基本情報

学名:Bulbophyllum

科名 / 属名:ラン科 / マメヅタラン属(バルボフィラム属)

特徴

バルボフィラムは世界中にさまざまな種類が原生し、その株の大きさや花の大きさ、また株の姿形などが非常に変化に富むため、ひと言でいい表すことは難しいランです。日本で流通しているのは、東南アジア原産の中型から小型のタイプが多いようです。花の色彩はほとんどが地味な色合いですが、なかには鮮やかな緑や黄色をしたものもあります。一部の花には細かな毛が生えていて、怪獣的な雰囲気をもつものも多くあります。また満開状態でもあまり大きく花を開かないものもあります。多くの花はやや臭いにおいをもつので、開花しているときはあまり花の香りをかがないほうがよいでしょう。

一般の園芸店や花屋で販売されることはほとんどなく、洋ラン専門店、なかでも珍奇なランを扱う特殊なラン園で購入することが可能です。主に熱帯地方の原産で冬でも高めの温度を好むため、最低温度の目安を15℃程度にすると、元気に栽培が可能です。一部の大型タイプで葉を長く下に伸ばすものは、葉を傷つけないように注意して栽培しましょう。

種類(原種、園芸品種)

バルボフィラム・カルンキュラタム

Bulbophyllum carunculatum

株姿も美しい中型種の原種。花茎を上に長く伸ばし、展開のよい黄緑色の花をつける。栽培しやすい。

バルボフィラム・エキノラビウム

Bulbophyllum echinolabium

中型種の原種。株はやや小柄だが、大きく細長い花を咲かせる。花は茶黄緑色で、ややゴム質感のある不思議な感じ。

バルボフィラム・ロビー

Bulbophyllum lobbii

草丈が低く、横にふえながら育つ小型の原種。浅い鉢や植物用トレイに植えて大きく栽培すると一度に多数の花が咲き見事。花は黄土色。

バルボフィラム・ファレノプシス

Bulbophyllum phalaenopsis

おそらく一番大きなバルボフィラム。長さ1mにもなろうかという大きな葉を下向きに伸ばし、その株元に茶褐色をした毛むくじゃらの花を咲かせる。花は非常に臭いにおいをもつ。高温性。

バルボフィラム・グラベオレンス

Bulbophyllum graveolens

中型の原種で、手のひらを広げたような状態で複数の花を横並びに咲かせる。花は緑色で美しく、株も観賞に堪えるが、花のにおいはものすごく臭く、ハエが花にたかることもある。

バルボフィラム・グランディフロラム

Bulbophyllum grandiflorum

最近よく見られるようになってきた熱帯性の中型の原種。なんとも形容しがたい花形で、横から見ると鳥のくちばしのようにも見える珍花。花色は茶褐色。

学名:Bulbophyllum

科名 / 属名:ラン科 / マメヅタラン属(バルボフィラム属)

特徴

バルボフィラムは世界中にさまざまな種類が原生し、その株の大きさや花の大きさ、また株の姿形などが非常に変化に富むため、ひと言でいい表すことは難しいランです。日本で流通しているのは、東南アジア原産の中型から小型のタイプが多いようです。花の色彩はほとんどが地味な色合いですが、なかには鮮やかな緑や黄色をしたものもあります。一部の花には細かな毛が生えていて、怪獣的な雰囲気をもつものも多くあります。また満開状態でもあまり大きく花を開かないものもあります。多くの花はやや臭いにおいをもつので、開花しているときはあまり花の香りをかがないほうがよいでしょう。

一般の園芸店や花屋で販売されることはほとんどなく、洋ラン専門店、なかでも珍奇なランを扱う特殊なラン園で購入することが可能です。主に熱帯地方の原産で冬でも高めの温度を好むため、最低温度の目安を15℃程度にすると、元気に栽培が可能です。一部の大型タイプで葉を長く下に伸ばすものは、葉を傷つけないように注意して栽培しましょう。

種類(原種、園芸品種)

バルボフィラム・カルンキュラタム

Bulbophyllum carunculatum

株姿も美しい中型種の原種。花茎を上に長く伸ばし、展開のよい黄緑色の花をつける。栽培しやすい。

バルボフィラム・エキノラビウム

Bulbophyllum echinolabium

中型種の原種。株はやや小柄だが、大きく細長い花を咲かせる。花は茶黄緑色で、ややゴム質感のある不思議な感じ。

バルボフィラム・ロビー

Bulbophyllum lobbii

草丈が低く、横にふえながら育つ小型の原種。浅い鉢や植物用トレイに植えて大きく栽培すると一度に多数の花が咲き見事。花は黄土色。

バルボフィラム・ファレノプシス

Bulbophyllum phalaenopsis

おそらく一番大きなバルボフィラム。長さ1mにもなろうかという大きな葉を下向きに伸ばし、その株元に茶褐色をした毛むくじゃらの花を咲かせる。花は非常に臭いにおいをもつ。高温性。

バルボフィラム・グラベオレンス

Bulbophyllum graveolens

中型の原種で、手のひらを広げたような状態で複数の花を横並びに咲かせる。花は緑色で美しく、株も観賞に堪えるが、花のにおいはものすごく臭く、ハエが花にたかることもある。

バルボフィラム・グランディフロラム

Bulbophyllum grandiflorum

最近よく見られるようになってきた熱帯性の中型の原種。なんとも形容しがたい花形で、横から見ると鳥のくちばしのようにも見える珍花。花色は茶褐色。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

ハベナリアの基本情報

学名:Habenaria

科名 / 属名:ラン科 / ミズトンボ属(ハベナリア属)

特徴

ハベナリアは、熱帯・亜熱帯のアジア地域から、日本をはじめとする温帯、さらには南北アメリカや南アフリカまで広く分布する地生ランです。日本原産のハベナリアには、サギソウとして知られるハベナリア・ラディアータ(Habenaria radiata)がありますが、今回取り上げるハベナリアは、熱帯・亜熱帯アジアを原産とするタイプです。これらの花はオレンジ色やピンクの鮮やかな色彩で、小型のタイプがありミニ洋ランとして人気があります。地下に塊茎(一種のバルブ)をつくり、毎年この塊茎を更新しながら育ちます。春から芽を出し、その後、葉を展開させながら大きく育ち、秋から冬にかけて開花します。その後、地上部は枯れて地下の塊茎だけになり、春までこの状態で過ごします。花期になると、比較的多くの園芸店で販売され、入手しやすい種類です。乾燥を嫌うので、植え込み材料が乾かないように栽培することが大切です。これは、葉のないときでも同様で、地下の塊茎がやや湿っているほうがよいようです。強い日光も好まないので、一年中、少し弱めの日光を当てて栽培します。

育て方のポイント

栽培環境・日当たり・置き場

鉢植えで栽培し、春の芽吹きのころは室内に置き、レースのカーテン越し程度の日光に当てます。初夏から秋までは風通しのよい戸外で栽培するのがよいでしょう。戸外で栽培するときは日陰に置き、強光を避けます。秋に室内へ取り込み、開花を待ちます。

水やり

常に植え込み材料が湿っている状態が好ましいですが、びしょびしょに濡れているのはよくありません。冬の落葉期でも、植え込み材料を乾燥させないように水やりします。葉がなくなると、水やりを忘れがちになるので注意しましょう。

肥料

春に新芽が伸び始めてから秋までは、規定倍率に希釈した液体肥料を週1回程度施し続けます。有機質固形肥料は、春に1回、少量を施す程度で十分です。

病気と害虫

病気:特にありません。

害虫:ナメクジ

特にありませんが、ナメクジの発生には注意します。

用土(鉢植え)

細かなバークを主体に、バーミキュライト、日向土小粒、さらにふるった水ゴケかすなどをミックスして、水もちと水はけをよくした材料(ミックスコンポスト)で植えます。水ゴケ植えも可能ですが、やや湿りすぎることがあるので、ミックスコンポストを使って、水を十分に与えながら栽培するとよいでしょう。ミックスコンポストが乾きすぎる場合は、表面に薄く水ゴケを敷いておいてもよいでしょう。

植えつけ、 植え替え

春早めの3月から4月に、植えつけ、植え替えを行います。植え替えは、2~3年に1回行えばよいでしょう。

ふやし方

秋に葉が枯れ始めたら、枯れてきた部分をていねいに取り除いておきましょう。そのまま鉢の上に放置すると、株全体が腐る原因にもなります。

学名:Habenaria

科名 / 属名:ラン科 / ミズトンボ属(ハベナリア属)

特徴

ハベナリアは、熱帯・亜熱帯のアジア地域から、日本をはじめとする温帯、さらには南北アメリカや南アフリカまで広く分布する地生ランです。日本原産のハベナリアには、サギソウとして知られるハベナリア・ラディアータ(Habenaria radiata)がありますが、今回取り上げるハベナリアは、熱帯・亜熱帯アジアを原産とするタイプです。これらの花はオレンジ色やピンクの鮮やかな色彩で、小型のタイプがありミニ洋ランとして人気があります。地下に塊茎(一種のバルブ)をつくり、毎年この塊茎を更新しながら育ちます。春から芽を出し、その後、葉を展開させながら大きく育ち、秋から冬にかけて開花します。その後、地上部は枯れて地下の塊茎だけになり、春までこの状態で過ごします。花期になると、比較的多くの園芸店で販売され、入手しやすい種類です。乾燥を嫌うので、植え込み材料が乾かないように栽培することが大切です。これは、葉のないときでも同様で、地下の塊茎がやや湿っているほうがよいようです。強い日光も好まないので、一年中、少し弱めの日光を当てて栽培します。

育て方のポイント

栽培環境・日当たり・置き場

鉢植えで栽培し、春の芽吹きのころは室内に置き、レースのカーテン越し程度の日光に当てます。初夏から秋までは風通しのよい戸外で栽培するのがよいでしょう。戸外で栽培するときは日陰に置き、強光を避けます。秋に室内へ取り込み、開花を待ちます。

水やり

常に植え込み材料が湿っている状態が好ましいですが、びしょびしょに濡れているのはよくありません。冬の落葉期でも、植え込み材料を乾燥させないように水やりします。葉がなくなると、水やりを忘れがちになるので注意しましょう。

肥料

春に新芽が伸び始めてから秋までは、規定倍率に希釈した液体肥料を週1回程度施し続けます。有機質固形肥料は、春に1回、少量を施す程度で十分です。

病気と害虫

病気:特にありません。

害虫:ナメクジ

特にありませんが、ナメクジの発生には注意します。

用土(鉢植え)

細かなバークを主体に、バーミキュライト、日向土小粒、さらにふるった水ゴケかすなどをミックスして、水もちと水はけをよくした材料(ミックスコンポスト)で植えます。水ゴケ植えも可能ですが、やや湿りすぎることがあるので、ミックスコンポストを使って、水を十分に与えながら栽培するとよいでしょう。ミックスコンポストが乾きすぎる場合は、表面に薄く水ゴケを敷いておいてもよいでしょう。

植えつけ、 植え替え

春早めの3月から4月に、植えつけ、植え替えを行います。植え替えは、2~3年に1回行えばよいでしょう。

ふやし方

秋に葉が枯れ始めたら、枯れてきた部分をていねいに取り除いておきましょう。そのまま鉢の上に放置すると、株全体が腐る原因にもなります。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

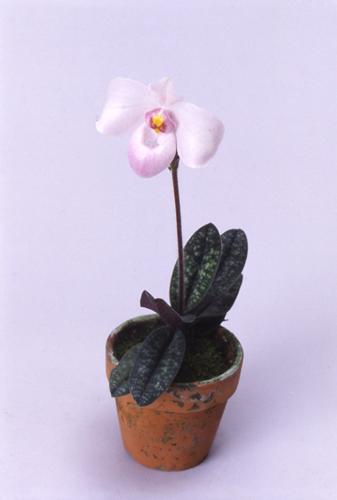

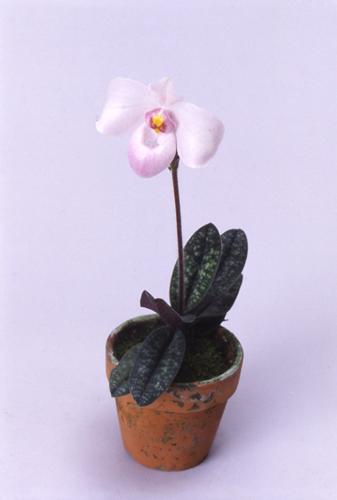

パフィオペディラムの基本情報

学名:Paphiopedilum

その他の名前:パフィオ、パフィオペディルム

科名 / 属名:ラン科 / パフィオペディラム属

特徴

パフィオペディラムは花弁の一部が袋状になった、不思議な花姿をしたランです。よく食虫植物に間違われますが、虫を捕捉して自らの栄養にすることはありません。株はバルブをもたず、葉のみで生育します。葉を5~7枚程度大きく伸ばし、その中央から花芽が伸び、開花します。花が終わると株のわきから新芽を伸ばし、新芽が同様に成長・開花します。

洋ランのなかでは比較的低温にも強く、5℃程度の温度で冬越しが可能です。また、やや弱めの日光でも生育し、花をつけます。冬に咲く丸形の花は整形花と呼ばれ、花弁に光沢があるのが特徴です。初夏に開花する原種や多花性と呼ばれる1花茎に複数の花を咲かせるタイプは、大きく迫力もあり魅力的です。一般に流通量が少ないので、ランの専門店で探すといろいろな種類に出会えます。

種類(原種、園芸品種)

パフィオペディラム・インシグネ

Paphiopedilum insigne

整形交配種のもととなった原種。薄茶色の中輪花。

パフィオペディラム・ロスチャイルディアナム

Paphiopedilum rothschildianum

ボルネオ原産の多花性の原種。花は黒茶色で迫力がある。

パフィオペディラム・デレナティイ

Paphiopedilum delenatii

ベトナム原産の原種。花はかわいらしいピンク。

パフィオペディラム・ベラチュラム

Paphiopedilum bellatulum

タイ周辺原産の小型の原種。花には細かな点が入る。

整形大輪系交配種

丸く光沢のある冬咲き。茶色系(赤花と呼ぶ)、点花系、グリーン系などの色彩がある。

多花性交配種

1花茎に3〜5輪ほどの茶色系の花を咲かせる。花弁が細長いものが多い。

モウディータイプ

初夏に多く開花する花茎の長いタイプ。ドーサルセパル(背萼片=リップの反対側にある萼)に美しい筋の入るものが多く、グリーン系が多い。

ブラキ系交配種

タイ周辺原産の小型原種を交雑してできた肉厚の葉をもつ交配種。

学名:Paphiopedilum

その他の名前:パフィオ、パフィオペディルム

科名 / 属名:ラン科 / パフィオペディラム属

特徴

パフィオペディラムは花弁の一部が袋状になった、不思議な花姿をしたランです。よく食虫植物に間違われますが、虫を捕捉して自らの栄養にすることはありません。株はバルブをもたず、葉のみで生育します。葉を5~7枚程度大きく伸ばし、その中央から花芽が伸び、開花します。花が終わると株のわきから新芽を伸ばし、新芽が同様に成長・開花します。

洋ランのなかでは比較的低温にも強く、5℃程度の温度で冬越しが可能です。また、やや弱めの日光でも生育し、花をつけます。冬に咲く丸形の花は整形花と呼ばれ、花弁に光沢があるのが特徴です。初夏に開花する原種や多花性と呼ばれる1花茎に複数の花を咲かせるタイプは、大きく迫力もあり魅力的です。一般に流通量が少ないので、ランの専門店で探すといろいろな種類に出会えます。

種類(原種、園芸品種)

パフィオペディラム・インシグネ

Paphiopedilum insigne

整形交配種のもととなった原種。薄茶色の中輪花。

パフィオペディラム・ロスチャイルディアナム

Paphiopedilum rothschildianum

ボルネオ原産の多花性の原種。花は黒茶色で迫力がある。

パフィオペディラム・デレナティイ

Paphiopedilum delenatii

ベトナム原産の原種。花はかわいらしいピンク。

パフィオペディラム・ベラチュラム

Paphiopedilum bellatulum

タイ周辺原産の小型の原種。花には細かな点が入る。

整形大輪系交配種

丸く光沢のある冬咲き。茶色系(赤花と呼ぶ)、点花系、グリーン系などの色彩がある。

多花性交配種

1花茎に3〜5輪ほどの茶色系の花を咲かせる。花弁が細長いものが多い。

モウディータイプ

初夏に多く開花する花茎の長いタイプ。ドーサルセパル(背萼片=リップの反対側にある萼)に美しい筋の入るものが多く、グリーン系が多い。

ブラキ系交配種

タイ周辺原産の小型原種を交雑してできた肉厚の葉をもつ交配種。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

ネジバナの基本情報

学名:Spiranthes sinensis var. amoena

和名:ネジバナ その他の名前:モジズリ、ネジリバナ、ヨジリンボウ

科名 / 属名:ラン科 / ネジバナ属

特徴

ネジバナは低地から亜高山帯までの、芝生や湿地帯の明るい場所に普通に見られる多年草です。葉は濃い緑色で根元に集まってつき、1~8本の株立ちになります。地下には多肉質の太い根が10~15cmほど伸びています。株の中心から高さ15~40cmの花茎をまっすぐに伸ばして、らせん形に花をつけます。1つの花は5mm弱ですが、明るい桃色と独自の形で目立ちます。花後、タネを散らすと株は一時休眠して、その後、芽を出します。

屋久島の高地の特産であるヤクシマネジバナ(Spiranthes sinensis var. amoena f. gracilis)は全体に小型で10~20cmほどしかありません。各地でまれに見つかっているアキネジバナ(S. sinensis var. amoena f. autumnus)は夏の終わりごろから10月にかけて開花する秋咲きのタイプです。ナンゴクネジバナ(S. sinensis var. sinensis)は日本では伊豆諸島と奄美大島以南に分布するネジバナの基準変種です。子房に毛がないのと、3月から4月ごろに開花するのが特徴で、冬は最低温度5~10℃に保たなければなりません。

ほかにもアメリカ産の白い花を咲かせる種類が栽培されていますが、これがどの種にあたるのかははっきりしません。

育て方のポイント

栽培環境・日当たり・置き場

年間を通して日なたで育てますが、夏だけは30~40%の遮光下に置いてもよいでしょう。ナンゴクネジバナは、冬は日当たりのよい室内か温室内に入れ、最低温度5~10℃に保ちます。

水やり

雨が降らないかぎり、1日に1回は水を与えます。山野草鉢などの乾きやすい鉢に植えている場合は、受け皿に砂利を敷いて水をひたひたに入れ、その上にのせるか、または二重鉢にして乾燥を防ぎます。

肥料

4月から5月に三要素等量の緩効性肥料を3~4号鉢で一つまみ施します。10月にリン酸主体の緩効性肥料を同様に施してもいいでしょう。盆栽づくりの場合、まったく肥料を施さなくてもかまいません。

病気と害虫

病気:ウイルス病

比較的少ないのですが、葉が異常にゆがんだり、不規則なまだら模様が入り、やがて生育が衰えて枯れます。治癒不能なので感染した株は捨てます。

害虫:ナメクジ、カタツムリ、アブラムシ

ナメクジ、カタツムリに新芽を食害されてしまうことがあります。鉢裏などを見回って捕殺します。

アブラムシが発生すると花茎がゆがんだり、ウイルス病を媒介したりします。

用土(鉢植え)

水もちのよいことが大切です。市販の草花用培養土で問題なく育ちます。赤玉土小粒と硬質鹿沼土小粒を等量混ぜ合わせたものに植えてもかまいませんが、水やりが多く必要になるので乾燥防止に二重鉢にする必要があります。水ゴケ単用でも育てることができます。

植えつけ、 植え替え

1年おきに植え替えます。盆栽づくりの場合は3~5年に1回でもかまいません。花後の休眠中か、新しい芽が動き始めたころの7月から8月に行います。植物の根が乾燥しないように作業は手早く行うか、あるいは湿らせたティッシュや新聞紙で覆ったり、仮植えしたりしておきます。表土にコケが密生してくる場合は、表土を削って新しい土に毎年入れ替えます。太い根を傷めないように注意します。

ふやし方

株分け:夏の終りごろに新芽を1~3本つけて株を分けます。無理に分けずに、自然に分かれている部分で分けます。

タネまき:7月から8月に果実が黄ばんでくると間もなくはじけてタネが舞い散るので、果実が黄色くなったら花茎ごと切って紙袋に入れてタネを集めます。たいてい、花茎を切った翌日か、翌々日にはタネがとれているので、すぐに親株の周辺か、段ボールを混ぜ込んだ用土に振りかけるようにしてまきます。多くは半年ぐらいしてから目に見えるような大きさに育ち、2~3年目には開花します。

主な作業

タネの採取:7月から8月の花が終わったころ、大きくふくらんで黄ばんだ果実があるものを花茎ごと切り取って、紙袋に花茎ごと入れてタネを集めます。タネはすぐにまきます。

学名:Spiranthes sinensis var. amoena

和名:ネジバナ その他の名前:モジズリ、ネジリバナ、ヨジリンボウ

科名 / 属名:ラン科 / ネジバナ属

特徴

ネジバナは低地から亜高山帯までの、芝生や湿地帯の明るい場所に普通に見られる多年草です。葉は濃い緑色で根元に集まってつき、1~8本の株立ちになります。地下には多肉質の太い根が10~15cmほど伸びています。株の中心から高さ15~40cmの花茎をまっすぐに伸ばして、らせん形に花をつけます。1つの花は5mm弱ですが、明るい桃色と独自の形で目立ちます。花後、タネを散らすと株は一時休眠して、その後、芽を出します。

屋久島の高地の特産であるヤクシマネジバナ(Spiranthes sinensis var. amoena f. gracilis)は全体に小型で10~20cmほどしかありません。各地でまれに見つかっているアキネジバナ(S. sinensis var. amoena f. autumnus)は夏の終わりごろから10月にかけて開花する秋咲きのタイプです。ナンゴクネジバナ(S. sinensis var. sinensis)は日本では伊豆諸島と奄美大島以南に分布するネジバナの基準変種です。子房に毛がないのと、3月から4月ごろに開花するのが特徴で、冬は最低温度5~10℃に保たなければなりません。

ほかにもアメリカ産の白い花を咲かせる種類が栽培されていますが、これがどの種にあたるのかははっきりしません。

育て方のポイント

栽培環境・日当たり・置き場

年間を通して日なたで育てますが、夏だけは30~40%の遮光下に置いてもよいでしょう。ナンゴクネジバナは、冬は日当たりのよい室内か温室内に入れ、最低温度5~10℃に保ちます。

水やり

雨が降らないかぎり、1日に1回は水を与えます。山野草鉢などの乾きやすい鉢に植えている場合は、受け皿に砂利を敷いて水をひたひたに入れ、その上にのせるか、または二重鉢にして乾燥を防ぎます。

肥料

4月から5月に三要素等量の緩効性肥料を3~4号鉢で一つまみ施します。10月にリン酸主体の緩効性肥料を同様に施してもいいでしょう。盆栽づくりの場合、まったく肥料を施さなくてもかまいません。

病気と害虫

病気:ウイルス病

比較的少ないのですが、葉が異常にゆがんだり、不規則なまだら模様が入り、やがて生育が衰えて枯れます。治癒不能なので感染した株は捨てます。

害虫:ナメクジ、カタツムリ、アブラムシ

ナメクジ、カタツムリに新芽を食害されてしまうことがあります。鉢裏などを見回って捕殺します。

アブラムシが発生すると花茎がゆがんだり、ウイルス病を媒介したりします。

用土(鉢植え)

水もちのよいことが大切です。市販の草花用培養土で問題なく育ちます。赤玉土小粒と硬質鹿沼土小粒を等量混ぜ合わせたものに植えてもかまいませんが、水やりが多く必要になるので乾燥防止に二重鉢にする必要があります。水ゴケ単用でも育てることができます。

植えつけ、 植え替え

1年おきに植え替えます。盆栽づくりの場合は3~5年に1回でもかまいません。花後の休眠中か、新しい芽が動き始めたころの7月から8月に行います。植物の根が乾燥しないように作業は手早く行うか、あるいは湿らせたティッシュや新聞紙で覆ったり、仮植えしたりしておきます。表土にコケが密生してくる場合は、表土を削って新しい土に毎年入れ替えます。太い根を傷めないように注意します。

ふやし方

株分け:夏の終りごろに新芽を1~3本つけて株を分けます。無理に分けずに、自然に分かれている部分で分けます。

タネまき:7月から8月に果実が黄ばんでくると間もなくはじけてタネが舞い散るので、果実が黄色くなったら花茎ごと切って紙袋に入れてタネを集めます。たいてい、花茎を切った翌日か、翌々日にはタネがとれているので、すぐに親株の周辺か、段ボールを混ぜ込んだ用土に振りかけるようにしてまきます。多くは半年ぐらいしてから目に見えるような大きさに育ち、2~3年目には開花します。

主な作業

タネの採取:7月から8月の花が終わったころ、大きくふくらんで黄ばんだ果実があるものを花茎ごと切り取って、紙袋に花茎ごと入れてタネを集めます。タネはすぐにまきます。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

トキソウの基本情報

学名:Pogonia japonica

和名:トキソウ(朱鷺草) その他の名前:朱鷺蘭(ときらん)

科名 / 属名:ラン科 / トキソウ属

特徴

トキソウは、本州や北海道を中心に日本各地の湿原や湖沼に見られる湿地性の野生ランです。比較的海岸に近い湿地から高層湿原まで垂直分布は広く、多くの群落をつくっています。

春、芽出しのときに、葉に包まれるように花芽を抱いて出てきます。葉は細いへら状で1本の茎に1枚のみ葉をつけます。葉の展開と同時に花芽が伸びて、晩春から初夏に優しい桃紫色の花を咲かせます。花後、結実したものは子房が大きくふくらみタネになります。地中には根茎が這い、次々と新しい芽を伸ばしてふえます。晩秋には葉が枯れて地上部がなくなり休眠に入ります。

とてもかわいらしい野生ランですが、乱獲や開発により自生地は激減しています。生産増殖された苗が春に出回りますが、加温して咲かせているのでやや軟弱です。ご自身の栽培環境に合うよう、つくり直すつもりで育ててください。

種類(原種、園芸品種)

ヤマトキソウ

Pogonia minor

日本各地に分布するが、山地の明るい斜面や林床に生え、群落はあまりつくらない。花は全開せず、やや上向きに咲く。花色は淡い色が多い。

学名:Pogonia japonica

和名:トキソウ(朱鷺草) その他の名前:朱鷺蘭(ときらん)

科名 / 属名:ラン科 / トキソウ属

特徴

トキソウは、本州や北海道を中心に日本各地の湿原や湖沼に見られる湿地性の野生ランです。比較的海岸に近い湿地から高層湿原まで垂直分布は広く、多くの群落をつくっています。

春、芽出しのときに、葉に包まれるように花芽を抱いて出てきます。葉は細いへら状で1本の茎に1枚のみ葉をつけます。葉の展開と同時に花芽が伸びて、晩春から初夏に優しい桃紫色の花を咲かせます。花後、結実したものは子房が大きくふくらみタネになります。地中には根茎が這い、次々と新しい芽を伸ばしてふえます。晩秋には葉が枯れて地上部がなくなり休眠に入ります。

とてもかわいらしい野生ランですが、乱獲や開発により自生地は激減しています。生産増殖された苗が春に出回りますが、加温して咲かせているのでやや軟弱です。ご自身の栽培環境に合うよう、つくり直すつもりで育ててください。

種類(原種、園芸品種)

ヤマトキソウ

Pogonia minor

日本各地に分布するが、山地の明るい斜面や林床に生え、群落はあまりつくらない。花は全開せず、やや上向きに咲く。花色は淡い色が多い。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

デンドロビウム・フォーモサム系の基本情報

学名:Dendrobium

その他の名前:デンドロビューム

科名 / 属名:ラン科 / セッコク属(デンドロビウム属)

特徴

原種のデンドロビウム・フォーモサム(Dendrobium formosum)をもとに改良された品種群をフォーモサム系と呼びます。この系統はバルブに細かな黒い毛が生えているため、ブラックヘアータイプとも呼ばれます。一番多く流通している交配種にフォーミディブルという交配種があるため、フォーミディブル系と呼ばれることもあります。

ほとんどの交配種はバルブ頂部の2~3節にまとめて花をつけ、バルブの下の部分に花をつけることはありません。まれにバルブの上半分くらいまで花をつける品種もあります。またノビル系と異なり、一度花を咲かせたバルブに再び花をつけることもあります。

比較的寒さにも強いタイプですから、冬の間室内の窓辺に置けば栽培が可能です。夏は日当たりがよく、風のよく通る場所で栽培します。40℃近くにもなる真夏の高温は苦手なので注意しましょう。

種類(原種、園芸品種)

フォーミディブル

Dendrobium Formidible

フォーモサム系を代表する交配種。黄色のマークが入るリップをもつ白く美しい大輪花。初夏に多く開花する。

ウィンター・ドーン

Dendrobium Winter Dawn

小型の交配種。乳白色の花弁にオレンジ色のリップをもつ花。花がとても長もちする品種。

デンドロビウム・ベラチュラム

Dendrobium bellatulum

草丈10cmにも満たない小型の原種。乳白色の小輪花をバルブ頂部に咲かせる。

グリーン・ランタン

Dendrobium Green Lantern

バルブの上半分くらいの節々に、やや薄緑色で肉厚の中輪花を咲かせる交配種。花がたいへん長もちする。

シルバー・ベルズ

Dendrobium Silver Bells

フォーミディブルによく似た交配種。リップの奥もほぼ白く、大きく迫力のある花を咲かせる。

デンドロビウム・フォーモサム

Dendrobium formosum

このタイプの基本となる原種。バルブ頂部に、白色でリップ奥に黄色の色彩が入る中輪花を咲かせる。

学名:Dendrobium

その他の名前:デンドロビューム

科名 / 属名:ラン科 / セッコク属(デンドロビウム属)

特徴

原種のデンドロビウム・フォーモサム(Dendrobium formosum)をもとに改良された品種群をフォーモサム系と呼びます。この系統はバルブに細かな黒い毛が生えているため、ブラックヘアータイプとも呼ばれます。一番多く流通している交配種にフォーミディブルという交配種があるため、フォーミディブル系と呼ばれることもあります。

ほとんどの交配種はバルブ頂部の2~3節にまとめて花をつけ、バルブの下の部分に花をつけることはありません。まれにバルブの上半分くらいまで花をつける品種もあります。またノビル系と異なり、一度花を咲かせたバルブに再び花をつけることもあります。

比較的寒さにも強いタイプですから、冬の間室内の窓辺に置けば栽培が可能です。夏は日当たりがよく、風のよく通る場所で栽培します。40℃近くにもなる真夏の高温は苦手なので注意しましょう。

種類(原種、園芸品種)

フォーミディブル

Dendrobium Formidible

フォーモサム系を代表する交配種。黄色のマークが入るリップをもつ白く美しい大輪花。初夏に多く開花する。

ウィンター・ドーン

Dendrobium Winter Dawn

小型の交配種。乳白色の花弁にオレンジ色のリップをもつ花。花がとても長もちする品種。

デンドロビウム・ベラチュラム

Dendrobium bellatulum

草丈10cmにも満たない小型の原種。乳白色の小輪花をバルブ頂部に咲かせる。

グリーン・ランタン

Dendrobium Green Lantern

バルブの上半分くらいの節々に、やや薄緑色で肉厚の中輪花を咲かせる交配種。花がたいへん長もちする。

シルバー・ベルズ

Dendrobium Silver Bells

フォーミディブルによく似た交配種。リップの奥もほぼ白く、大きく迫力のある花を咲かせる。

デンドロビウム・フォーモサム

Dendrobium formosum

このタイプの基本となる原種。バルブ頂部に、白色でリップ奥に黄色の色彩が入る中輪花を咲かせる。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

デンドロビウム・ノビル系の基本情報

学名:Dendrobium

その他の名前:デンドロビューム

科名 / 属名:ラン科 / セッコク属(デンドロビウム属)

特徴

デンドロビウム(ノビル系)は、現在日本での品種改良が世界のトップレベルを誇るランです。節のある茎状のバルブをほぼ直立に伸ばして生育します。毎年、数本のバルブを伸ばし、節々に花芽をつけ開花します。ノビル(Dendrobium nobile)という原種をもとに交雑育種が行われたので、ノビル系(ノビルタイプ)と呼ばれます。近年は日本原産のセッコク(Den.moniliforme)との交雑も進み、小型のノビル系もふえつつあります。

耐寒性に富み、株そのものが凍らないかぎり枯死することのない丈夫なランです。園芸店では冬に満開の株が販売されていますが、通常の開花期は春です。栽培法や品種により、落葉してから開花するものと、葉をつけたまま開花するものがありますが、いずれの場合も葉は1年程度で落葉します。

種類(原種、園芸品種)

オリエンタル・スマイル‘ファンタジー’

Dendrobium Oriental Smile ‘Fantasy’

人気のオレンジ色系交配種です。黄色ベースの花弁にオレンジ色の覆輪が入る美しい花です。

イエロー・ソング‘レモン・ケーキ’

Dendrobium Yellow Song ‘Lemon Cake’

さわやかなレモンイエローの交配種です。リップのみやや濃色になりアクセントの効いた丈夫な品種です。

ハマナ・レイク‘ドリーム’

Dendrobium Hamana Lake ‘Dream’

やや小型で濃赤紫色の品種。春咲きで花つきがよく栽培しやすい交配種。

セカンド・ラブ‘ときめき’

Dendrobium Second Love ‘Tokimeki’

ほのかにピンク色になる白系中輪花。冬から春咲きでたいへん花つきのよい交配種。

デンドロビウム ノビル

Dendrobium nobile

ノビル系交配種のもととなったインド、ヒマラヤ地方原産の原種。明るい赤紫色の花を節々に咲かせます。

学名:Dendrobium

その他の名前:デンドロビューム

科名 / 属名:ラン科 / セッコク属(デンドロビウム属)

特徴

デンドロビウム(ノビル系)は、現在日本での品種改良が世界のトップレベルを誇るランです。節のある茎状のバルブをほぼ直立に伸ばして生育します。毎年、数本のバルブを伸ばし、節々に花芽をつけ開花します。ノビル(Dendrobium nobile)という原種をもとに交雑育種が行われたので、ノビル系(ノビルタイプ)と呼ばれます。近年は日本原産のセッコク(Den.moniliforme)との交雑も進み、小型のノビル系もふえつつあります。

耐寒性に富み、株そのものが凍らないかぎり枯死することのない丈夫なランです。園芸店では冬に満開の株が販売されていますが、通常の開花期は春です。栽培法や品種により、落葉してから開花するものと、葉をつけたまま開花するものがありますが、いずれの場合も葉は1年程度で落葉します。

種類(原種、園芸品種)

オリエンタル・スマイル‘ファンタジー’

Dendrobium Oriental Smile ‘Fantasy’

人気のオレンジ色系交配種です。黄色ベースの花弁にオレンジ色の覆輪が入る美しい花です。

イエロー・ソング‘レモン・ケーキ’

Dendrobium Yellow Song ‘Lemon Cake’

さわやかなレモンイエローの交配種です。リップのみやや濃色になりアクセントの効いた丈夫な品種です。

ハマナ・レイク‘ドリーム’

Dendrobium Hamana Lake ‘Dream’

やや小型で濃赤紫色の品種。春咲きで花つきがよく栽培しやすい交配種。

セカンド・ラブ‘ときめき’

Dendrobium Second Love ‘Tokimeki’

ほのかにピンク色になる白系中輪花。冬から春咲きでたいへん花つきのよい交配種。

デンドロビウム ノビル

Dendrobium nobile

ノビル系交配種のもととなったインド、ヒマラヤ地方原産の原種。明るい赤紫色の花を節々に咲かせます。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

デンドロビウム・キンギアナム系の基本情報

学名:Dendrobium

その他の名前:デンドロビューム

科名 / 属名:ラン科 / セッコク属(デンドロビウム属)

特徴

オーストラリア原産の原種デンドロビウム・キンギアナム(Dendrobium kingianum)をもとに交雑育種されてきた交配種群をキンギアナム系と呼びます。株の形態が多くのデンドロビウムと異なり、根元が太く上部が細くなる、やや堅いバルブの上部に葉をつけます。上部の葉の間にある節から花茎を伸ばし、たくさんの小輪花を穂状に咲かせます。ノビル系などのほかのデンドロビウムとの交雑はほとんどなく、独特の形態をもったデンドロビウムです。花色は赤紫からピンク系、白がほとんどでしたが、最近では黄色い花をもつ交配種もできてきました。香りも比較的強いものが多く、よい香りのものからやや強すぎるものまであります。

強い日光を好み、日当たりが悪いと花をつけなくなります。一度咲いたバルブにも翌年以降花芽をつけることがあるので、古いバルブも取り除かないほうがよいでしょう。

種類(原種、園芸品種)

デンドロビウム・キンギアナム

Dendrobium kingianum

このタイプの基本の原種。小型で花も小輪が多い。

イースター・パレード

Dendrobium Easter Parade

中型の交配種。花茎がしっかりと直立する。

ベリー

Dendrobium Berry

キンギアナムよりも一回り大きな交配種。

ホホエミ

Dendrobium Hohoemi

キンギアナムよりも一回り大きな交配種。

スペシオキンギアナム

Dendrobium Specio-kingianum

やや大型の交配種。

バードローズ

Dendrobium Bardrose

やや大型の交配種。

デンドロビウム・スペシオサム(タイミンセッコク)

Dendrobium speciosum

大型の原種で、キンギアナム系との交雑によく使われる。長い花茎にボリュームのある花を咲かせる。和名はオオダイミンセッコク。タイミンセッコク(大明石斛)ともよく呼ばれる。

学名:Dendrobium

その他の名前:デンドロビューム

科名 / 属名:ラン科 / セッコク属(デンドロビウム属)

特徴

オーストラリア原産の原種デンドロビウム・キンギアナム(Dendrobium kingianum)をもとに交雑育種されてきた交配種群をキンギアナム系と呼びます。株の形態が多くのデンドロビウムと異なり、根元が太く上部が細くなる、やや堅いバルブの上部に葉をつけます。上部の葉の間にある節から花茎を伸ばし、たくさんの小輪花を穂状に咲かせます。ノビル系などのほかのデンドロビウムとの交雑はほとんどなく、独特の形態をもったデンドロビウムです。花色は赤紫からピンク系、白がほとんどでしたが、最近では黄色い花をもつ交配種もできてきました。香りも比較的強いものが多く、よい香りのものからやや強すぎるものまであります。

強い日光を好み、日当たりが悪いと花をつけなくなります。一度咲いたバルブにも翌年以降花芽をつけることがあるので、古いバルブも取り除かないほうがよいでしょう。

種類(原種、園芸品種)

デンドロビウム・キンギアナム

Dendrobium kingianum

このタイプの基本の原種。小型で花も小輪が多い。

イースター・パレード

Dendrobium Easter Parade

中型の交配種。花茎がしっかりと直立する。

ベリー

Dendrobium Berry

キンギアナムよりも一回り大きな交配種。

ホホエミ

Dendrobium Hohoemi

キンギアナムよりも一回り大きな交配種。

スペシオキンギアナム

Dendrobium Specio-kingianum

やや大型の交配種。

バードローズ

Dendrobium Bardrose

やや大型の交配種。

デンドロビウム・スペシオサム(タイミンセッコク)

Dendrobium speciosum

大型の原種で、キンギアナム系との交雑によく使われる。長い花茎にボリュームのある花を咲かせる。和名はオオダイミンセッコク。タイミンセッコク(大明石斛)ともよく呼ばれる。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

ディサの基本情報

学名:Disa

科名 / 属名:ラン科 / ディサ属

特徴

ディサの花は、萼が大きく発達し、太くまっすぐに伸びた花茎に、三角の花を3~5輪ほど咲かせます。南部アフリカを中心とした地域に自生する地生ランで、園芸的に魅力がある色彩が鮮やかで大輪の種類は、南アフリカの一部に自生する種に限られています。この種をもとに、各種園芸品種がつくられています。

栽培はきわめて難しく、日本では、夏が涼しく、新鮮な水がある地域でないと、栽培はできません。鉢物として、冬の終わりごろから春にかけて見かけることがありますが、日本での生産量は非常に限られ、本州ではほとんど目にすることがありません。海外から切り花として輸入されることもあり、珍しい花材として人気がありますが、栽培は非常に難しいものです。

種類(原種、園芸品種)

ディサ・ユニフローラ

Disa uniflora

ディサの中ではひときわ大きく、鮮やかな色彩の花を咲かせる原種。南アフリカのケープ州原産で、オレンジ色を基本とするが、ピンク、黄色、白の花もある。多くの交配種の元となっている原種でもある。

ディサ・フォーム

Disa Foam

ユニフローラの特徴を色濃く残す交配種。ユニフローラよりも大輪で、太い花茎をもつ。花色はオレンジ色。鉢物として販売されるのはこの品種か、もしくはこの品種を元にした交配種。

学名:Disa

科名 / 属名:ラン科 / ディサ属

特徴

ディサの花は、萼が大きく発達し、太くまっすぐに伸びた花茎に、三角の花を3~5輪ほど咲かせます。南部アフリカを中心とした地域に自生する地生ランで、園芸的に魅力がある色彩が鮮やかで大輪の種類は、南アフリカの一部に自生する種に限られています。この種をもとに、各種園芸品種がつくられています。

栽培はきわめて難しく、日本では、夏が涼しく、新鮮な水がある地域でないと、栽培はできません。鉢物として、冬の終わりごろから春にかけて見かけることがありますが、日本での生産量は非常に限られ、本州ではほとんど目にすることがありません。海外から切り花として輸入されることもあり、珍しい花材として人気がありますが、栽培は非常に難しいものです。

種類(原種、園芸品種)

ディサ・ユニフローラ

Disa uniflora

ディサの中ではひときわ大きく、鮮やかな色彩の花を咲かせる原種。南アフリカのケープ州原産で、オレンジ色を基本とするが、ピンク、黄色、白の花もある。多くの交配種の元となっている原種でもある。

ディサ・フォーム

Disa Foam

ユニフローラの特徴を色濃く残す交配種。ユニフローラよりも大輪で、太い花茎をもつ。花色はオレンジ色。鉢物として販売されるのはこの品種か、もしくはこの品種を元にした交配種。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

タイリントキソウの基本情報

学名:Pleione formosana

和名:タイリントキソウ(大輪朱鷺草) その他の名前:タイワントキソウ

科名 / 属名:ラン科 / タイリントキソウ属(プレイオネ属)

特徴

タイリントキソウは古くより台湾から導入された球根性のランで、台湾以外では中国南部にも分布します。中国大陸では標高600~1500m、台湾では1500~2500mの森林内にある腐植質が積もった岩場や崖に生えています。

春に新芽が伸び出すとともに、花径5~7cmの花が咲きます。花は1つの芽に通常1輪、花弁は薄い赤紫色で、唇弁はふつう乳白色に薄茶色の斑紋があります。球根(バルブ)からはふつう2本の新芽が伸び、茎の頂点近くにムカゴがつきます。葉は1枚だけつき、長さ15cm前後のササの葉のような形で、縦じわが目立ちます。この葉は秋に落ち、そのころには親球も根も枯れて、新しい球根だけになって休眠します。

タイリントキソウが属するプレイオネ属(Pleione)は、セロジネ属(Coelogyne)と近縁で、ヒマラヤ東部から中国南部、台湾にかけて26種ほどが分布しています。この仲間は総じて暑さに弱く、熱帯夜が続く地域では冷房室が必要なクール・オーキッドです。暑さにも寒さにも強いタイリントキソウはむしろ例外的な存在です。プレイオネ属には春咲き種と秋咲き種があり、タイリントキソウは春咲き種になります。秋咲き種は冬に加温する必要があります。

種類(原種、園芸品種)

白花

タイリントキソウの白花は、戦前よりさまざまな経路で、いろいろな系統が導入されている。花つき、花形がよい選別個体も存在するが、国内では一般的ではない。

青紫花

洋ランではセルレアと呼ばれているもの。たいへん上品な色合いの逸品。中国大陸産のタイリントキソウからの選別品。

斑入り

白覆輪をはじめ、いくつかの斑入りが知られている。単体ではあまりおもしろみがないので、株立ちにするとよい。

プレイオネ・ブルボコディオイデス

Pleione bulbocodioides

中国南部から南西部に分布。標高900〜3600mの常緑広葉樹林内で、腐植質が積もった岩場や木の上に生える。葉は1枚、花は春に咲き、桃色でタイリントキソウに似るが、唇弁も桃色を帯び、鮮やかな紅色の斑紋が入る。タイリントキソウをこの種に含める見解もある。

プレイオネ・フォレスティー

Pleione forrestii

中国・雲南省に分布。標高2200〜3200mの森林の開けた場所や林縁で、腐植質が積もった岩場や木の上に生える。葉は1枚、花は春に咲き、鮮やかな黄色で唇弁に赤紫の斑点が散る。白花を咲かせる変種もある。

プレイオネ・アウリタ

Pleione aurita

中国・雲南省西部に分布。標高1400〜2800mの森林に生える。葉は1枚、花は春に咲き、濃い桃色で唇弁の縁はあまり切れ込まず、濃い黄色の毛がある。

プレイオネ・チュニー

Pleione chunii

中国南部に分布し、プレイオネ・アウリタと同じような環境に生える。プレイオネ・アウリタによく似ており、花色は全体に薄いピンクで唇弁は白い。

プレイオネ・マクラータ

Pleione maculate

ヒマラヤ東部から中国南西部に分布。標高600〜1600mの広葉樹林内で、腐植質が積もった岩場や木の上に生える。葉は2枚、花は秋に咲き、白色で唇弁は中央部が黄色を帯び、鮮やかな紅色の筋が入る。冬に成長するため最低温度10℃を保つ。

プレイオネ・リンプリヒティー

Pleione limprichtii

中国・雲南省から四川省南西部、ビルマ北部の標高2000〜2500mのコケむした、あるいは腐食質が積もった崖や岩の上に生える。葉は1枚、花は春に咲き、ブルボコディオイデスに似た花が咲く。本種をブルボコディオイデスの変種とする見解もある。

学名:Pleione formosana

和名:タイリントキソウ(大輪朱鷺草) その他の名前:タイワントキソウ

科名 / 属名:ラン科 / タイリントキソウ属(プレイオネ属)

特徴

タイリントキソウは古くより台湾から導入された球根性のランで、台湾以外では中国南部にも分布します。中国大陸では標高600~1500m、台湾では1500~2500mの森林内にある腐植質が積もった岩場や崖に生えています。

春に新芽が伸び出すとともに、花径5~7cmの花が咲きます。花は1つの芽に通常1輪、花弁は薄い赤紫色で、唇弁はふつう乳白色に薄茶色の斑紋があります。球根(バルブ)からはふつう2本の新芽が伸び、茎の頂点近くにムカゴがつきます。葉は1枚だけつき、長さ15cm前後のササの葉のような形で、縦じわが目立ちます。この葉は秋に落ち、そのころには親球も根も枯れて、新しい球根だけになって休眠します。

タイリントキソウが属するプレイオネ属(Pleione)は、セロジネ属(Coelogyne)と近縁で、ヒマラヤ東部から中国南部、台湾にかけて26種ほどが分布しています。この仲間は総じて暑さに弱く、熱帯夜が続く地域では冷房室が必要なクール・オーキッドです。暑さにも寒さにも強いタイリントキソウはむしろ例外的な存在です。プレイオネ属には春咲き種と秋咲き種があり、タイリントキソウは春咲き種になります。秋咲き種は冬に加温する必要があります。

種類(原種、園芸品種)

白花

タイリントキソウの白花は、戦前よりさまざまな経路で、いろいろな系統が導入されている。花つき、花形がよい選別個体も存在するが、国内では一般的ではない。

青紫花

洋ランではセルレアと呼ばれているもの。たいへん上品な色合いの逸品。中国大陸産のタイリントキソウからの選別品。

斑入り

白覆輪をはじめ、いくつかの斑入りが知られている。単体ではあまりおもしろみがないので、株立ちにするとよい。

プレイオネ・ブルボコディオイデス

Pleione bulbocodioides

中国南部から南西部に分布。標高900〜3600mの常緑広葉樹林内で、腐植質が積もった岩場や木の上に生える。葉は1枚、花は春に咲き、桃色でタイリントキソウに似るが、唇弁も桃色を帯び、鮮やかな紅色の斑紋が入る。タイリントキソウをこの種に含める見解もある。

プレイオネ・フォレスティー

Pleione forrestii

中国・雲南省に分布。標高2200〜3200mの森林の開けた場所や林縁で、腐植質が積もった岩場や木の上に生える。葉は1枚、花は春に咲き、鮮やかな黄色で唇弁に赤紫の斑点が散る。白花を咲かせる変種もある。

プレイオネ・アウリタ

Pleione aurita

中国・雲南省西部に分布。標高1400〜2800mの森林に生える。葉は1枚、花は春に咲き、濃い桃色で唇弁の縁はあまり切れ込まず、濃い黄色の毛がある。

プレイオネ・チュニー

Pleione chunii

中国南部に分布し、プレイオネ・アウリタと同じような環境に生える。プレイオネ・アウリタによく似ており、花色は全体に薄いピンクで唇弁は白い。

プレイオネ・マクラータ

Pleione maculate

ヒマラヤ東部から中国南西部に分布。標高600〜1600mの広葉樹林内で、腐植質が積もった岩場や木の上に生える。葉は2枚、花は秋に咲き、白色で唇弁は中央部が黄色を帯び、鮮やかな紅色の筋が入る。冬に成長するため最低温度10℃を保つ。

プレイオネ・リンプリヒティー

Pleione limprichtii

中国・雲南省から四川省南西部、ビルマ北部の標高2000〜2500mのコケむした、あるいは腐食質が積もった崖や岩の上に生える。葉は1枚、花は春に咲き、ブルボコディオイデスに似た花が咲く。本種をブルボコディオイデスの変種とする見解もある。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

シンビジウム(シンビジューム)の基本情報

学名:Cymbidium

科名 / 属名:ラン科 / シュンラン属(シンビジウム属)

特徴

シンビジウムは、東南アジアから日本にかけて自生する原種を交雑育種してできてきた洋ランです。ランとしてはたいへん丈夫で、寒さにも強く、定期的に植え替えを行い、明るい日ざしに当てるようにすれば、よく育ち花を咲かせます。

株の根元には丸く大きくふくらんだバルブと呼ばれる茎の変形した部分があり、ここに養分や水分をためて生育します。葉は大きく伸び、品種により直立したり、やわらかく垂れたりとさまざまです。また、多くは花茎を直立からアーチ状に伸ばして開花しますが、最近は下垂性といって、下向きに垂れて咲く種類もふえています。通常はアーチ状に伸びる花茎を、支柱などで半下垂状に仕立てた株も見られますが、これらは翌年以降は上向きに伸びて開花します。

種類(原種、園芸品種)

エンザンスプリング‘イン・ザ・ムード’

Cymbidium Enzan Spring ‘In The Mood’

上品なピンクの栽培しやすい中〜大輪花。

ラブリームーン‘クレッセント’

Cymbidium Lovely Moon ‘Crescent’

明るい黄色弁、赤リップの中〜大輪花。花立ちのよい品種。

サラジーン‘アイスキャスケード’

Cymbidium Sarah Jean ‘Ice Cascade’

下垂性シンビジウムの代表ともいえる品種。可憐な白花を咲かせる花つきのよい品種。

シンビジウム・デボニアナム(原種)

Cymbidium devonianum

下垂性で茶褐色の花を咲かせる小型の原種。多くの下垂性シンビジウムの交配親となった。

シンビジウム・トラシヤナム(原種)

Cymbidium tracyanum

大輪で強い香りをもつ原種。栽培しやすく花立ちもよい。

和蘭

これまでのシンビジウムと、日本に昔からある東洋ランとの交配で作出された新しいタイプのシンビジウム。

学名:Cymbidium

科名 / 属名:ラン科 / シュンラン属(シンビジウム属)

特徴

シンビジウムは、東南アジアから日本にかけて自生する原種を交雑育種してできてきた洋ランです。ランとしてはたいへん丈夫で、寒さにも強く、定期的に植え替えを行い、明るい日ざしに当てるようにすれば、よく育ち花を咲かせます。

株の根元には丸く大きくふくらんだバルブと呼ばれる茎の変形した部分があり、ここに養分や水分をためて生育します。葉は大きく伸び、品種により直立したり、やわらかく垂れたりとさまざまです。また、多くは花茎を直立からアーチ状に伸ばして開花しますが、最近は下垂性といって、下向きに垂れて咲く種類もふえています。通常はアーチ状に伸びる花茎を、支柱などで半下垂状に仕立てた株も見られますが、これらは翌年以降は上向きに伸びて開花します。

種類(原種、園芸品種)

エンザンスプリング‘イン・ザ・ムード’

Cymbidium Enzan Spring ‘In The Mood’

上品なピンクの栽培しやすい中〜大輪花。

ラブリームーン‘クレッセント’

Cymbidium Lovely Moon ‘Crescent’

明るい黄色弁、赤リップの中〜大輪花。花立ちのよい品種。

サラジーン‘アイスキャスケード’

Cymbidium Sarah Jean ‘Ice Cascade’

下垂性シンビジウムの代表ともいえる品種。可憐な白花を咲かせる花つきのよい品種。

シンビジウム・デボニアナム(原種)

Cymbidium devonianum

下垂性で茶褐色の花を咲かせる小型の原種。多くの下垂性シンビジウムの交配親となった。

シンビジウム・トラシヤナム(原種)

Cymbidium tracyanum

大輪で強い香りをもつ原種。栽培しやすく花立ちもよい。

和蘭

これまでのシンビジウムと、日本に昔からある東洋ランとの交配で作出された新しいタイプのシンビジウム。

0

0

文章

玲儿

2017年09月24日

シュンランの基本情報

学名:Cymbidium goeringii

和名:シュンラン(春蘭) その他の名前:ジジババ、ホクロ

科名 / 属名:ラン科 / シュンラン属(シンビジウム属)

特徴

シュンランは、北海道から九州に広く分布し、日本を代表する野生ランです。シンビジウムの仲間で、主に里山や人里に近い山地の雑木林などに自生し、古くより季節の花や祝いの花として親しまれてきました。

葉は細く、縁には細かいぎざぎざ(鋸歯)があります。地下には数個のバルブが連なり、太い根がたくさん伸びています。春に緑色の花を1茎に1花、まれに数花を咲かせます。花後には花茎が伸びて果実がつきます。堅い果肉の中には、粉のようなタネが無数に入っています。秋も深まるころには地下に翌年の花芽を抱き、そのまま寒い冬を落ち葉の中でじっと過ごし、春を待ちます。

この仲間は古くから東洋ランと呼ばれ、名花・秀花の選別も多く行われ、古典園芸植物としても親しまれています。丈夫な植物ですが、きれいにつくるには少しコツが必要です。

種類(原種、園芸品種)

カンラン

Cymbidium kanran

シュンランとともに古くから親しまれている代表的な東洋ラン。本州南部以南に分布するが、乱獲によりほとんど自生は見られない。全体に大型で、秋から初冬にシュンランに似て花弁の細い花を1茎に数輪次々と咲かせる。気品高く、花には芳香がある。冬は若干の保護が必要。

スルガラン

Cymbidium ensifolium

シュンランの仲間で、古くから親しまれている。名に「スルガ」とつくが、原産地は中国ではないかといわれる。ケンランと呼ばれる一群に含まれ、夏から秋にシュンランに似た緑褐色の花を1茎に数輪咲かせる。花期には園芸店や生花店でもよく販売される。

コラン

Cymbidium koran

スルガランに似た種類。九州の一部にまれに見られる。葉はスルガランより細く、晩夏から秋に咲く花は、緑色に褐色の更紗模様が入る。産地によりアマクサコラン、サツマコランなどと呼び分けられる。栽培は少し難しい。

ヘツカラン

Cymbidium dayanum

樹上に着生するシュンランの仲間。鹿児島県の一部にまれに見られる。葉は細く大きく枝垂れ、秋に株元から下垂するように次々と花を咲かせる。花はシュンランに似て白色で、中心から赤色の筋を流す。台湾などにも近似種が見られ、カンポウランと呼ばれる。

ナギラン

Cymbidium lancifolium

関東地方南部以南の、主に常緑広葉樹林帯に生える小型のラン。細いバルブの先端に長刀(なぎなた)のような葉を2〜3枚広げ、初夏に白い花を2〜3輪、かわいらしく咲かせる。バルブが次第に立ち上がる癖があるので、2年に1回は植え替えて埋め戻す。

アキザキナギラン

Cymbidium javanicum var. aspidistrifolium

対馬や九州南部以南に見られる。ナギランに似るが、やや大型で、秋に緑色の花を3〜10輪咲かせる。乱獲により国内種は希少だが、最近では台湾産などが販売されている。

学名:Cymbidium goeringii

和名:シュンラン(春蘭) その他の名前:ジジババ、ホクロ

科名 / 属名:ラン科 / シュンラン属(シンビジウム属)

特徴

シュンランは、北海道から九州に広く分布し、日本を代表する野生ランです。シンビジウムの仲間で、主に里山や人里に近い山地の雑木林などに自生し、古くより季節の花や祝いの花として親しまれてきました。

葉は細く、縁には細かいぎざぎざ(鋸歯)があります。地下には数個のバルブが連なり、太い根がたくさん伸びています。春に緑色の花を1茎に1花、まれに数花を咲かせます。花後には花茎が伸びて果実がつきます。堅い果肉の中には、粉のようなタネが無数に入っています。秋も深まるころには地下に翌年の花芽を抱き、そのまま寒い冬を落ち葉の中でじっと過ごし、春を待ちます。

この仲間は古くから東洋ランと呼ばれ、名花・秀花の選別も多く行われ、古典園芸植物としても親しまれています。丈夫な植物ですが、きれいにつくるには少しコツが必要です。

種類(原種、園芸品種)

カンラン

Cymbidium kanran

シュンランとともに古くから親しまれている代表的な東洋ラン。本州南部以南に分布するが、乱獲によりほとんど自生は見られない。全体に大型で、秋から初冬にシュンランに似て花弁の細い花を1茎に数輪次々と咲かせる。気品高く、花には芳香がある。冬は若干の保護が必要。

スルガラン

Cymbidium ensifolium

シュンランの仲間で、古くから親しまれている。名に「スルガ」とつくが、原産地は中国ではないかといわれる。ケンランと呼ばれる一群に含まれ、夏から秋にシュンランに似た緑褐色の花を1茎に数輪咲かせる。花期には園芸店や生花店でもよく販売される。

コラン

Cymbidium koran

スルガランに似た種類。九州の一部にまれに見られる。葉はスルガランより細く、晩夏から秋に咲く花は、緑色に褐色の更紗模様が入る。産地によりアマクサコラン、サツマコランなどと呼び分けられる。栽培は少し難しい。

ヘツカラン

Cymbidium dayanum

樹上に着生するシュンランの仲間。鹿児島県の一部にまれに見られる。葉は細く大きく枝垂れ、秋に株元から下垂するように次々と花を咲かせる。花はシュンランに似て白色で、中心から赤色の筋を流す。台湾などにも近似種が見られ、カンポウランと呼ばれる。

ナギラン

Cymbidium lancifolium

関東地方南部以南の、主に常緑広葉樹林帯に生える小型のラン。細いバルブの先端に長刀(なぎなた)のような葉を2〜3枚広げ、初夏に白い花を2〜3輪、かわいらしく咲かせる。バルブが次第に立ち上がる癖があるので、2年に1回は植え替えて埋め戻す。

アキザキナギラン

Cymbidium javanicum var. aspidistrifolium

対馬や九州南部以南に見られる。ナギランに似るが、やや大型で、秋に緑色の花を3〜10輪咲かせる。乱獲により国内種は希少だが、最近では台湾産などが販売されている。

0

0